As manchetes são recorrentes e, por isso mesmo, anestésicas: “Acidente na BR-101 deixa três mortos”; “Motociclista perde a vida em colisão com caminhão”; “Pedestre atropelado na faixa de segurança”. As estatísticas, cada vez mais precisas, revelam uma tragédia que já se banalizou: o Brasil registrou, apenas em 2023, 34,8 mil mortes no trânsito. Em Santa Catarina, o trecho da BR-101 entre Joinville e Palhoça tornou-se símbolo do descaso — um corredor de sangue e indiferença.

Entre janeiro e março de 2025, quase mil acidentes e 25 mortes foram registrados somente nesse trecho. Não estamos falando de uma rodovia remota no interior amazônico, mas de um dos principais eixos de integração econômica e turística do Sul do país. A BR-101, duplicada e teoricamente moderna, é também um espelho da negligência: curvas mal projetadas, acessos improvisados, fiscalização seletiva, excesso de velocidade e impunidade.

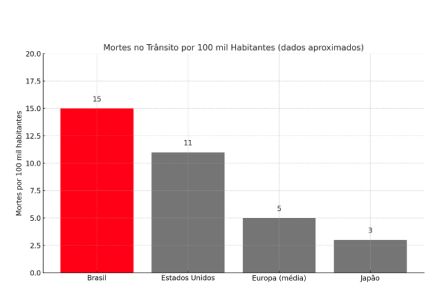

Mas não se trata de um problema regional. O Brasil, há décadas, figura entre os países mais violentos do mundo no trânsito. Enquanto a média europeia de mortes por 100 mil habitantes gira em torno de 5, e o Japão apresenta índices inferiores a 3, o Brasil mantém-se acima de 15 — o triplo de um país civilizado. Nos Estados Unidos, mesmo com frota massiva, o índice está em 11 e em queda, graças a medidas integradas de engenharia, fiscalização e educação. Aqui, ainda discutimos se o capacete “esquenta demais” ou se o cinto “atrapalha”.

Mais grave ainda é o recorte social da tragédia: quase metade das vítimas fatais no trânsito brasileiro são motociclistas. Jovens, pobres, empurrados ao trabalho de entrega por aplicativos, sem acesso a formação adequada, dirigindo exaustos, pressionados por algoritmos que não reconhecem semáforos. São as novas vítimas da mobilidade desregulada.

Diante disso, é preciso afirmar com todas as letras: acidente de trânsito não é fatalidade. É falha sistêmica. É doença social que, como toda epidemia, pode ser prevenida, tratada e erradicada, como diz o Dr. Dario Birollini, cirurgião do trauma do Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina da USP e cirurgião do Hospital Sírio Libanês . O acidente de trânsito exige diagnóstico honesto e ação articulada. E, sobretudo que se abandone a cultura de terceirizar a culpa.

Governantes não podem continuar empurrando responsabilidades para o cidadão enquanto cortam verbas de fiscalização, sucateiam agências reguladoras e loteiam cargos técnicos por conveniência política. Municípios que multiplicam lombadas eletrônicas com fins arrecadatórios, mas ignoram a ausência de calçadas seguras ou faixas de pedestre visíveis, também são cúmplices. Assim como os que negligenciam ciclovias, acessibilidade e travessias escolares.

Já o cidadão — pedestre, motorista ou motociclista — não está isento. Quem acelera no sinal amarelo, quem dirige sob efeito de álcool, quem finge não ver o limite de velocidade ou joga o carro em cima do ciclista, não é vítima do sistema: é agente ativo da tragédia.

É preciso entender que segurança viária é pacto coletivo. Não basta culpar o outro. A mudança começa onde começa toda transformação social: no comportamento individual e na pressão organizada sobre o poder público. É hora de exigir um Plano Nacional de Segurança Viária com metas públicas, recursos auditáveis, indicadores transparentes e compromisso intergeracional.

O trânsito brasileiro mata mais que muitas doenças infecciosas. Mas não gera comoção. Não vira campanha de massa. Não mobiliza redes sociais. Morre-se no asfalto e também na indiferença - talvez o mais letal dos vírus.

Este artigo não pretende apontar vilões únicos, mas afirmar, com a contundência necessária, que a violência no trânsito é resultado direto da omissão de todos. A boa notícia é que também está ao alcance de todos a cura. Cidadania, responsabilidade e cobrança consciente podem transformar o caminho da morte em estrada de vida.

** Este gráfico evidencia a gravidade da acidentalidade no trânsito brasileiro. O Brasil apresenta uma taxa de mortalidade mais que o triplo da média europeia e cinco vezes superior à do Japão. Mesmo os Estados Unidos, com sua enorme frota de veículos, têm índices mais baixos e em tendência de queda — o que mostra que é possível reverter esse quadro com políticas públicas eficazes e comportamento cidadão responsável.

Jornalista, Mtb 0083569 / SP/BR, Doutor em Ciências Humanas e Mestre em História Econômica pela USP, Doutor Honoris Causa pela Faculdade de Ciências Sociais de Florianópolis – Cesusc, Membro Titular da Academia Brasileira de História, Comendador da Veneranda Ordem dos Cavaleiros da Concórdia, foi Prof. Adj. Dr. da UFSC, criou e coordenou o Programa PARE do Ministério dos Transportes, ex-Diretor do Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN, Secretário-Executivo do GERAT da Casa Civil da Presidência da República, Conselheiro Consultivo do Movimento Nacional de Educação no Trânsito – MONATRAN e TWO FLAGS POST – Publisher & Editor-in-Chief.